千年遗迹变身游客告白墙引发热议与保护思考

**千年遗迹变身游客告白墙引发热议与保护思考**

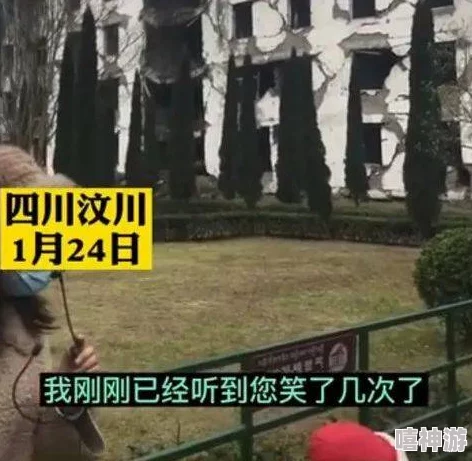

一处千年历史的文化遗迹,由于部分游客的随意涂鸦,逐渐成为所谓“告白墙”,这让人们感到愤怒与遗憾,同时也引发了社会对文物保护的反思和讨论。作为历史的见证者和文化的传承载体,遗迹的价值不仅在于其实体的存在,更在于它承载的文化内涵和历史意义。然而,频频出现的涂鸦与刻字现象让人不得不深思:在旅游产业迅速发展的背景下,我们的文化尊重与保护意识是否已经脱节?

位于陕西的一处千年古寺石碑,近来因游客在其表面刻字而备受关注。石碑的原始刻文本是某朝代文人的珍贵诗作,记录了当时的社会风貌与自然景观。然而,近年来,这些石碑表面却被游客刻上了诸如“某某到此一游”或“某某爱某某”一类的信息。有些人甚至用锋利工具直接刻下自己的名字,完全无视文物表面的保护规定。时间久了,这些现代的刻痕几乎淹没了原本的古文迹,令人痛心不已。网友们对此现象展开热议,一些人强烈谴责了破坏遗迹的行为,另一些人则呼吁通过采取更有效的保护措施来遏制类似事件的发生。

从行为心理学的角度来看,这种现象并非孤例。有研究表明,人们在面对历史遗迹或公共空间时,可能会产生一种“刻痕冲动”,即在潜意识中希望用某种方式留下关于自己的个人印记。这种行为,有的是出于对历史的无知,有的则仅仅是一次自我表达的冲动,使得部分人对文物保护的重要性缺乏认知。然而,这种看似微不足道的行为,其实正在对文化遗产造成不可逆的损害。瑞士文化遗产保护学者塔姆斯曾在他的研究《遗产责任》中指出,作为文化遗产的所有者或管理者,保护文物不仅仅是为了本代人,更是为了后人;而破坏文化遗产的行为,则是一种文化记忆的“断裂”。

有历史学者表示,这类文化遗迹之所以珍贵,不仅在于它的物质属性,更在于它作为历史信息载体的重要性。以文字石碑为例,碑文往往是朝代变迁、社会风貌、文化发展的直接记录,每一个字迹都可能承载着独特的历史信息。而游客的随意涂鸦和刻字行为破坏了这些信息的完整性,侵蚀的不仅仅是石碑的表面,更是记录信息的文化链条。遗憾的是,由于文物修复的高难度和不确定性,在文物受损害后,往往很难完全复原,甚至可能造成永久性破坏。

国际社会对于文物保护有着相对成熟的法律与道德约束框架,例如1972年联合国教科文组织通过的《保护世界文化和自然遗产公约》,明确规定维护文化遗产是全球性责任。虽然我国早已加入该公约,并制定了多项国内文物保护条例,但现实中,公共教育的薄弱、监管机制的疏漏,甚至部分游客的个人意识缺失依旧是旅游区域文化保护的难点。就如近年来,我们在一些热门文化景点发现的“张某某爱李某某”涂鸦问题,即便修复表面损害,也难以复原当初的文化意蕴。

这种现象背后,更多暴露出的是文化普及的盲点。例如,有些游客并不知道遗迹的具体价值,也不清楚自己的行为可能会带来人力、财力无法弥补的损失。因此,从长期角度看,加强游客的文化素养教育和遗迹保护意识,可能是一种更为根本性的解决途径。日本某些古迹上张贴的显眼标语“此处是历史的沉睡方舟,请勿打扰”(日语直译),在很大程度上已经起到了提升游客保护意识的作用。或许,我们也需要尝试用更多直接而有效的方式来建立类似的公众认知。

围绕这一现象,引发了以下三个思考:

1. **是否可以借助科技手段改善文物保护?** 答案是肯定的。如今,通过设置监控设备或安装临时防护装置,已经可以有效遏制不文明行为。但更重要的是,加速研发不损伤表面材质却能修护刻痕的技术,这仍是未来文物修复领域的重要研究方向。

2. **如何平衡文化遗产保护与旅游开放之间的矛盾?** 这一问题的关键在于限制过度开发与明确规则。例如,设置游客可互动的保护区,为涂鸦和留言提供“合法空间”,来逐步引导游客的行为规范。

3. **教育如何实际落地?** 一方面,在旅游宣传与文化活动中可增设爱护文物的内容,使保护意识成为主流观念;另一方面,将文物保护知识融入中小学的课程,培养孩子们从小增强关于文化遗产的尊重之心。

文化遗产是属于全人类的共有财富,每一处遗迹都像一段未完成的历史长诗,值得我们用心守护。只有当文化保护意识深入人心,我们才能真正留住那些岁月的痕迹,并将它们完整地传承给未来。